7月16日上午,云南省保山市“向贫困宣战 建幸福家园”新闻发布会在海埂会堂举行。

发布会上,保山市副市长丁昌吉介绍,保山位于云南西部边陲,辖隆阳、施甸、腾冲、龙陵、昌宁一区四县。其中,施甸、龙陵、昌宁为国家扶贫重点县,腾冲为省级扶贫重点县。

丁昌吉表示,“十二五”期间,保山市以贫困人口增收为出发点和落脚点,攻坚克难,扶贫开发工作已取得明显成效,体现在贫困人口大幅度减少,贫困地区生产生活条件明显改善,贫困群众经济收入稳步增长,切断了贫困的代际传递,推进了贫困地区社会事业发展,社会扶贫“大合唱”格局已形成六个方面。

不过与此同时,截至2014年底,保山仍有27.11万贫困人口,“十三五”期间,扶贫攻坚仍有“硬骨头”要啃。对此,丁昌吉表示,保山市将结合实际,突出重点,精准发力,向贫困宣战,“我市贫困人口2020年如期脱贫,与全国、全省同步进入小康社会。”

展望未来,保山信心满满。而信心则建立在既有经验与做法上。

隆阳区:“1331”精准扶贫

作为一区四县中唯一没有“贫困帽子”的隆阳区,实际上,其本身也是一个典型的低纬度、高海拔边缘贫困山区。

不过,多年来,凭借卓有成效的扶贫措施,隆阳区已上交了十年来累计解决6.76万绝对贫困人口温饱问题,使12.41万低收入人口摆脱贫困的可喜答卷。

据了解,隆阳区扶贫开发成效可简要概括为“1331”。即“一个模式”、“三个提高”、“三个改善”和“一个加强”。

“一个模式”指西山“3+2”扶贫开发过程中探索出的精准扶贫模式。坚持“大区域、大产业促大发展”的理念,按照“一体两翼”开发式扶贫仿真,因地制宜、科学规划、整合力量、连片开发,最终改变了“西山片”拥有大量土地,但生态环境恶劣,土地贫瘠,群众没有稳定产业,脱贫不稳定,返贫现象突出的局面。

“三个提高”指以扶持产业发展为切入点,实现农民人均纯收入、贫困区域发展后劲、劳动力素质全面提高。在海拔适宜区发展烤烟、香料烟、蚕桑三种经济作物,逐步形成一乡一品、一村一业的农业产业格局;种好泡核桃、甜柿为主的经济林果,建立农民增收长效机制,帮助群众长期稳定脱贫;重点扶持规模化养殖小区、生猪养殖大户和肥猪育肥示范村,加快推进产业化经营,辐射带动农民增收;掌握一门“创收技”,大理开展农村劳动力培训转移工作,存进贫困地区群众观念更新和农村人口综合素质提高。

“三个改善”指实现基础设施、居住环境、社会民生的改善。据了解,隆阳区目前已形成贫困地区基础设施明显改善,贫困农户居住环境明显改善,贫困群众生活条件明显改善的良好局面。

“一个加强”指以构建“大扶贫”格局为切入点,攻坚合力显著增强。据悉,隆阳区以专项扶贫政策为导向,专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互为支撑、共同推进的“大扶贫”格局已经基本形成。每年派驻省、市、区驻村帮扶工作队员100余人,28家市直单位和100个区级定点挂钩扶贫单位挂钩帮扶。10年来,直接投入帮扶资金2.27亿元、帮助引进资金6.18亿元。

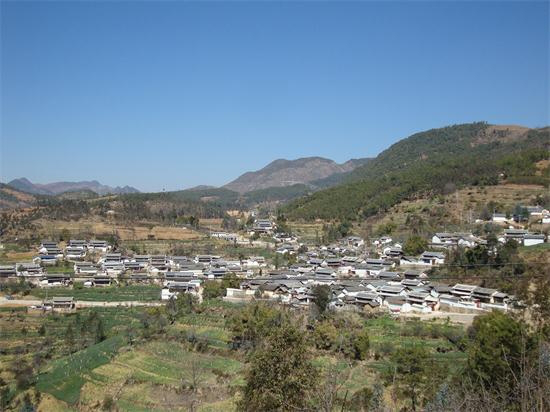

(杨柳乡茶山村)

腾冲县:增强贫困地区发展后劲

地处边疆,远离主要经济中心和交通干线,生态环境脆弱,土地人口承载能力较低,自然灾害频繁,无骨干产业,产业链条不完整,社会事业发展滞后,人才资源匮乏……种种因素制约腾冲发展,导致贫困。

“九五“期间,腾冲被列为国家级贫困县,不过,腾冲脱贫致富的决心却从未消减。据悉,腾冲实施“旅游为抓手、商贸为推手、城镇化为支撑,农业做特色,工业选重点”五项工作措施,加快推进县域经济强县建设,近年来,全县保持了经济发展、社会进步、文化繁荣、民族团结、边境安宁的良好局面。

统计显示,腾冲县2014年有建档立卡贫困人口5.7万人,40%以上自然村村寨道路没有硬化,60%以上村寨没有科技文化活动室和活动场所,3.73万人饮水困难,8812户住房困难,需易地搬迁人口达1326户5669人。这些“贫困数据”也正是该县扶贫施力的重点。

首先是努力解决贫困人口。据介绍,近年来,腾冲县扶贫投入持续加大,基础设施建设加快推进,产业也得到大力发展。明晰的举措收获了令人欣慰的成绩,据云南省国家调查总队统计,从2011年至今,腾冲县共减少贫困人口3万多人,减贫率34%,农村常住居民人均可支配收入从2011年的5018元,增加到2014年的7502元。

再者腾冲县还着力实施扶贫项目,以增强贫困地区发展后劲。具体包括抓实片区开发工作;提升农村基础设施建设;改善贫困地区生产生活条件;打造优化产业扶贫,发展特色产业;推进农村劳动力转移培训;提升社会帮扶成效六个方面。

而下一步,腾冲县将围绕减贫、摘帽、增收3个最主要目标,实行倒计时,力争2018年底退出贫困县。

(生态茶园)

龙陵县:怀有聚力拔穷根的斗志

龙陵县是集民族、边疆、山区、贫困“四位一体”的国家重点扶持的贫困县。其最早于1986年被国务院确定为国家级贫困县,2002年被确定为新阶段国家扶贫开发工作重点县。

也因此,扶贫始终是龙陵县各项工作的重点之一。可喜的是,龙陵县始终怀有聚力拔穷根的斗志。仅2011年至2014年,全县已解决3.1万贫困人口脱贫,占计划的103.3%。

统计监测显示,龙陵10个乡镇农民人均纯收入由2010年的3376元增肌到2014年的7094元,增长110.13%。此外,无论是公路里程数、有效灌溉面积、广播电视覆盖率,还是规模以上工业企业总值,近年来,龙陵县都取得了明显进步。

在“脱贫摘帽”的路上,龙陵县虽任重道远,却也在一步一个脚印的前行。

据介绍,龙陵县扶贫经验主要有七个方面做法。一是加强组织领导,明确工作职责,有效促进项目的实施和管理;二是规范资金流程,强化财务监管,确保资金及时、足额到位地安全运行;三是尊重民情民意,动员群众参与,充分发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,发挥群众的监督作用,调动群众的积极性和主动性;四是更新思想观念,培育新型农民,增强农民的“造血”功能;五是坚持产业支撑,以促进群众增收,着力构建产业链条支撑体系;六是瞄准对象,精准扶贫,扶持到村、到户、到人;最后是加强队伍建设,营造风清气正的工作氛围。

2015年,龙陵县计划有效解决1.5万人的温饱问题,将争取把返贫率控制在5‰以内,力争贫困地区农民人均收入增长高于全县平均水平两个百分点。

昌宁县:扶贫开发的“示范园”

累计减少9.96万贫困人口,农村居民可支配收入从3653元增加到7419元,这是2010年至2014年末昌宁县扶贫开发所取成绩。

作为全省扶贫开发“示范园”,昌宁在扶贫开发过程中形成了独特的经验。

抓产业发展是扶贫开发的普遍做法之一,在此基础上,昌宁更注重改革创新。据介绍,昌宁目标远大,力争建成全国最大的核桃加工贸易集散地、全国知名的红茶加工基地、滇西最大的中药材产业基地,并创新发展方式,建设扶贫产业集群,着力发展高远特色农业。

为此,昌宁注重培育新型主体,着力发展专业大户、家庭农场、农民合作社、农业状元。尤为值得一提的是昌宁红茶状元股份制改革试点,每年带动贫困群众户均增收3150元以上。此外,加大双边扶持力度,坚持信贷扶贫与产业扶贫无缝对接也是昌宁县主要做法之一。再就是建设加工园区,延伸产业链条;打造旅游景观,实现融合发展。昌宁县多举措并行,兴产业、促创新、拔穷根、谋发展。

此外,昌宁县在扶贫开发的过程中,也持之以恒地在抓社会事业。其不断深化教育扶贫、卫生扶贫、文化扶贫、结对扶贫、重点扶贫的理念并实践。最终形成脱贫致富与社会事业发展并行的良好局面。

“最宜人居山水田园城市”、温泉整乡推进,这是昌宁县注重协调发展,抓实城乡统筹,推进扶贫工作方面的亮点。而在此基础上该县注重片区开发,整乡推进则探索出了一条扶贫开发与区域经济发展相结合的新路子。

(红茶庄园)

除隆阳区、腾冲县、龙陵县、昌宁县外,施甸县也在扶贫开发中科学规划、扎实推进,形成了易地扶贫搬迁促进城乡一体化建设等经验。